Europa construirá un acelerador tres veces mayor que el LHC

El gigantesco colisionador tendrá una circunferencia de 100 km y será capaz de alcanzar una energía de 100 TeV, siete veces superior

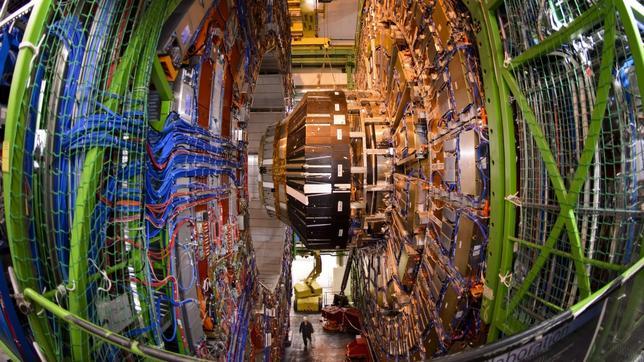

El pasado 6 de febrero, el Laboratorio Europeo de Física de

Partículas (CERN) anunció la puesta en marcha de un ambicioso proyecto

para construir un nuevo y gigantesco colisionador de partículas que, en el futuro, pueda sustituir al actual LHC.

Y a pesar de que el LHC (Large Hadron Collider) seguirá

funcionando por lo menos durante dos décadas más, Europa ya empieza a

tener claro cómo será su sucesor: un enorme colisionador con una

circunferencia de 100 km (frente a los 27 del LHC) y capaz de alcanzar

una energía de 100 TeV, siete veces superior a los 14 TeV a los que

puede llegar, como máximo, el LHC.

Actualmente, y tras alcanzar el hito de detectar el bosón de Higgs, el

LHC está apagado para llevar a cabo tareas de mantenimiento y no

volverá a funcionar hasta 2015. Antes de su desconexión programada,

logró alcanzar una energía de colisión de 8 TeV, lejos aún de los 14 Tev

a los que llegará el año que viene. Cuando se reanuden los trabajos a

la máxima energía de la que es capaz, será posible observar partículas

nunca detectadas hasta ahora.

Una semana después del anuncio del CERN, en un encuentro

celebrado en la Universidad de Ginebra, más de 300 físicos (incluido el

actual director del CERN, Rolf-Dieter Heuer) analizaron y debatieron

sobre cuáles deberían de ser las características del nuevo colisionador,

que abarcará, desde los Alpes por el este, hasta las montañas del Jura

en el oeste, y que pasará incluso por debajo del Lago Ginebra. Un

auténtico gigante que rodeará, bajo tierra, toda la región de Ginebra y

que empequeñecerá al que hoy por hoy es el acelerador de partículas más

grande del mundo.

"Tenemos unos plazos de entrega muy largos -dijo Heuer-

porque nuestros proyectos son ambiciosos y necesitan mucha investigación

y desarrollo. Tomemos como ejemplo el LHC. Lleva solo tres años a pleno

rendimiento, pero los planes para construirlo comenzaron en 1983, y el

primer debate sobre la física que debería estudiar en 1984".

Durante su intervención, Heuer dijo que "nos ha llevado

cerca de 50 años completar el Modelo Estandar, que sólo describe cerca

del 5% del Universo. ¡Cincuenta años para el 5%! Debemos explorar aún el

95% restante, lo que hoy conocemos como Universo Oscuro".

Recordemos que el Modelo Estandar incluye a todos los

componentes fundamentales de la materia ordinaria (esto es, la que forma

todo lo que podemos ver, desde planetas a estrellas y galaxias) pero no

dice nada de la materia oscura ni de la energía oscura. La materia

ordinaria sólo da cuenta del 4,7% de la masa del Universo. Otro 23% es

materia oscura y el resto energía oscura.

"Tenemos muchas esperanzas -prosigue Heuer- de que cuando

el LHC funcione el año que viene a su máximo nivel de energía podamos

tener un primer atisbo de lo que es la materia oscura. Y a partir de ahí

determinar los objetivos del próximo gran colisionador".

Pero también podría suceder que durante los próximos años

no se consiga avanzar en este terreno, lo cual, para los investigadores,

sería una prueba concluyente de que se necesita trabajar a mayores

rangos de energía.

Como en el canal de la Mancha

Según los ingenieros del CERN, la construcción de un tunel

circular de 100 km no debería de ser un problema si se utilizan máquinas

similares a las que excavaron bajo el canal de la Mancha. Según los

cálculos, no se tardaría mas de seis años en terminar esta fase del

proyecto. El problema serían los cerca de diez millones de metros

cúbicos de roca extraida (para el tunel de 27 km del LHC se extrajeron

1,5 millones de metros cúbicos), razón por la cual será necesario llevar

a cabo detallados estudios de impacto medioambiental y estudiar qué

hacer con tamaña cantidad de roca.

La siguiente fase del proyecto piloto será dirigida por un

grupo de expertos que identificarán si las propuestas técnicas son o no

factibles, si hay o no problemas tecnológicos y, lo más importante, las

necesidades del material necesario para llevar a cabo los futuros

experimentos de Física. Para cuando este proyecto piloto esté terminado

(se calculan unos cinco años), ya se dispondrá de un buen número de

resultados obtenidos por el LHC funcionando a su máxima potencia, lo que

ayudará a mejorar tanto el diseño conceptual como a definor los

objetivos de la nueva máquina.

Lo siguiente será completar el diseño con todos los

detalles necesarios, tarea que llevará otros cinco años de trabajo, más

otros diez para completar la construcción y la instalación de todo el

equipamiento necesario. Si todo va según lo previsto y no surgen

problemas, el sustituto del LHC podría estar listo para el año 2035,

aunque para muchos esa fecha es demasiado optimista.

En cuanto al coste del proyecto, nadie se atrevió a

aventurar siquiera una cantidad aproximada. "Cualquier cifra que se diga

ahora estará equivocada -dijo Heuer- y lo peor es que esa cifra quedará

para siempre".

Cuando esté terminado, el nuevo colisionador podría

funcionar, con diferentes actualizaciones, durante unos 60 años. Para

describir la situación, Heuer recordó un refrán que, en sus tiempos de

estudiante, tuvo que traducir del latín: "Plantó las semillas de árboles

cuyos frutos jamás llegará a ver".